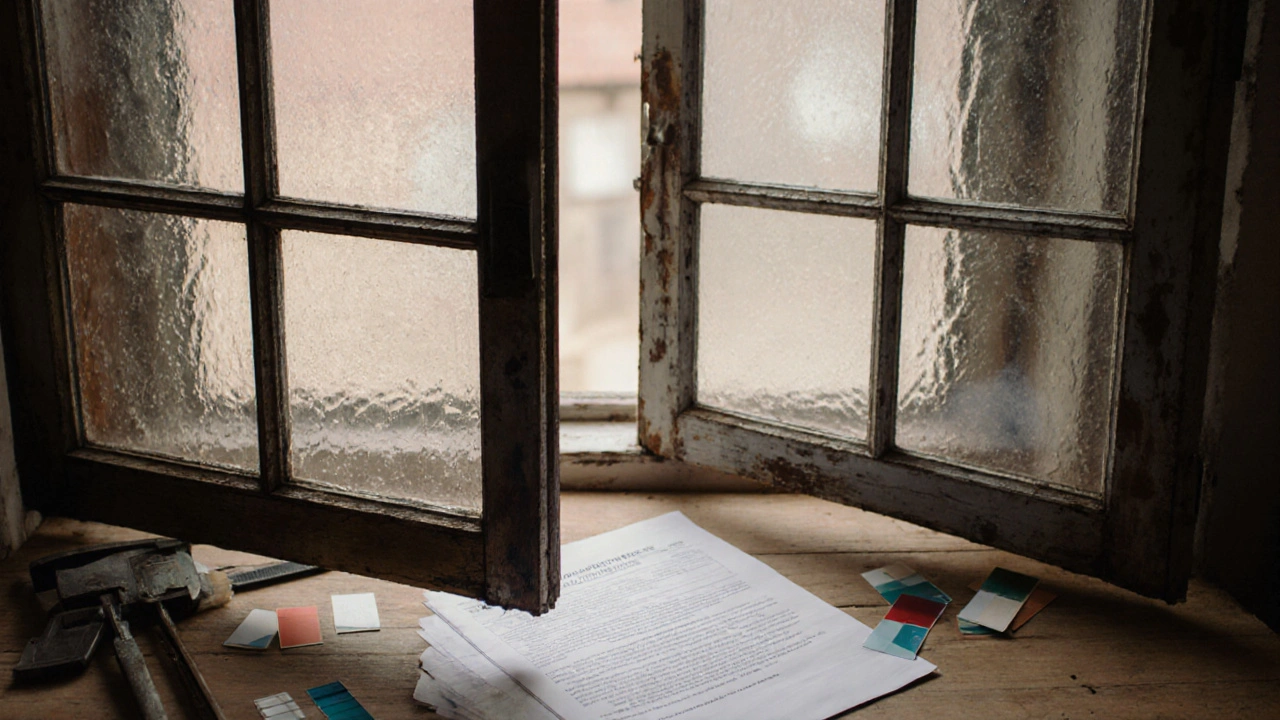

Wenn du eine denkmalgeschützte Fassade sanieren willst, dann stehst du vor einer besonderen Herausforderung. Es geht nicht nur darum, das Haus warm und trocken zu machen. Du musst gleichzeitig die historische Substanz bewahren - und das mit strengen Regeln, die von der Behörde vorgegeben werden. Viele Eigentümer glauben, dass sie bei einem Altbau einfach alles modernisieren können, wie bei einem Neubau. Das ist ein Irrtum. Wer ohne Genehmigung neue Fenster einbaut, die Fassade mit Styropor verkleidet oder eine moderne Außenwanddämmung anbringt, riskiert Bußgelder bis zu 500.000 Euro und muss die Veränderungen wieder rückgängig machen. Die Denkmalschutzbehörden prüfen jeden Schritt genau. Aber es gibt Wege, die funktionieren - wenn du sie kennst.

Was genau ist unter Denkmalschutz geregelt?

Ein Gebäude steht unter Denkmalschutz, wenn es historisch, künstlerisch oder städtebaulich bedeutend ist. Das kann ein Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert sein, eine Villa mit Stuckfassade, eine ehemalige Fabrik oder sogar eine ganze Straßenzug mit einheitlicher Fassadenstruktur. In Deutschland sind rund 600.000 Einzelgebäude und 100.000 Denkmalensembles geschützt. Die Entscheidung, ob ein Gebäude geschützt wird, trifft das Landesdenkmalamt - nicht der Eigentümer. Und sobald es unter Schutz steht, darfst du keine äußeren Veränderungen vornehmen, ohne vorher die Genehmigung einzuholen.

Das bedeutet: Kein neues Fenster, keine neue Fassadenfarbe, kein Dämmputz von außen. Selbst die Reparatur eines abgebrochenen Steins muss mit dem Originalmaterial erfolgen. Die Behörden wollen, dass das Gebäude so bleibt, wie es historisch war - auch wenn das heute unpraktisch erscheint. Die gute Nachricht: Die Regeln sind nicht starr. In den letzten Jahren haben viele Behörden flexibler auf energetische Sanierungen reagiert - vor allem, wenn du nachweislich die Substanz schonend schützt.

Warum darf man keine Außendämmung anbringen?

Die klassische Dämmung von außen - mit Styropor, Mineralwolle oder Holzfaserplatten - ist bei denkmalgeschützten Fassaden fast immer verboten. Warum? Weil sie das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert. Ein historischer Putz mit Rillen, Stuckelementen oder Ziegelstrukturen wird unter einer Dämmplatte verschwinden. Die Fensterlaibungen werden tiefer, die Gesamtdicke der Wand wächst, und die Proportionen der Fassade verlieren ihren ursprünglichen Charakter. Das ist kein technisches Problem - das ist ein kulturelles. Die Denkmalpflege sieht die Fassade als historisches Dokument, nicht als Bauteil, das man einfach austauschen kann.

Die EnEV (Energieeinsparverordnung) macht hier eine Ausnahme: Für denkmalgeschützte Gebäude gelten weniger strenge U-Werte als für normale Altbauten. Während bei einem ungeschützten Haus ein U-Wert von 0,15 W/(m²·K) angestrebt wird, sind bei geschützten Fassaden Werte zwischen 0,45 und 0,65 W/(m²·K) akzeptabel. Das ist weniger effizient - aber realistisch. Und es gibt eine Lösung, die funktioniert: Innendämmung.

Innendämmung: Die einzige realistische Option

Wenn du die Fassade von außen nicht berühren darfst, bleibt nur eine Möglichkeit: Dämmen von innen. Das klingt nach einem Verlust an Wohnfläche - und das ist es auch. Aber mit modernen Materialien kannst du das Minimum an Raumverlust erreichen. Die typische Dicke liegt zwischen 4 und 8 Zentimetern. Das ist weniger als bei einer Außenwanddämmung, aber ausreichend, um die Heizkosten spürbar zu senken.

Nicht jedes Dämmmaterial ist erlaubt. Du brauchst Materialien, die feuchtigkeitsregulierend wirken. Das heißt: Sie lassen Wasserdampf durch, ohne ihn einzufangen. Sonst entsteht Schimmel an der alten Wand. Die empfohlenen Materialien sind:

- Kalziumsilikatplatten mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,055 W/(m·K)

- Lehmputze mit λ = 0,085 W/(m·K)

- Zellulose-Dämmplatten aus recyceltem Papier, die speziell für Denkmalschutz entwickelt wurden

Diese Materialien sind nicht nur wärmespeichernd, sie regulieren auch die Luftfeuchtigkeit im Raum. Das ist besonders wichtig bei alten Mauern, die nie für Dämmung gebaut wurden. Sie atmen - und das musst du erhalten. Die Oberfläche wird mit einem mineralischen Lehm- oder Silikatputz verarbeitet. Keine Dispersionsfarben, keine Kunststofflacke. Nur mineralische Farben, wie sie von KEIM oder anderen Spezialherstellern angeboten werden. Diese halten bis zu 30 Jahre und verändern die Farbtongebung nicht - sie bewahren den historischen Look.

Wie viel kostet eine denkmalgerechte Sanierung?

Ja, es ist teurer. Aber es lohnt sich - vor allem, weil die Förderung deutlich besser ist als bei normalen Sanierungen. Während du bei einem ungeschützten Altbau mit 120 bis 160 Euro pro Quadratmeter rechnest, liegen die Kosten für eine denkmalgerechte Sanierung bei 180 bis 250 Euro pro Quadratmeter. Das ist 30 bis 50 Prozent mehr. Warum? Weil du spezielle Materialien brauchst, weil die Handwerker spezialisiert sein müssen und weil die Planung aufwendiger ist.

Aber hier kommt die KfW ins Spiel. Für denkmalgeschützte Gebäude gibt es den Zuschuss von bis zu 40 Prozent - das ist das höchste Förderangebot, das es für energetische Sanierungen gibt. Im Vergleich: Bei normalen Sanierungen bekommst du maximal 20 Prozent. Das bedeutet: Wenn du 20.000 Euro investierst, bekommst du bis zu 8.000 Euro zurück. Die BAFA fördert zudem 80 Prozent der Kosten für einen zertifizierten Denkmalschutz-Energieberater. Das ist ein großer Vorteil, denn ohne fachliche Begleitung läuft fast nichts.

Ein typisches Projekt - eine Villa aus dem Jahr 1910 mit 150 Quadratmeter Fassadenfläche - kostet etwa 30.000 bis 37.500 Euro. Mit 40 Prozent Förderung bleibst du bei 18.000 bis 22.500 Euro Eigenanteil. Das ist viel, aber nicht unmöglich. Und die Heizkosten sinken nach der Sanierung um 30 bis 40 Prozent - das zahlt sich über die Jahre aus.

Der Weg zur Genehmigung: So läuft es ab

Bevor du einen Hammer ansetzt, musst du einen Plan machen - und den bei der Behörde einreichen. Das ist kein Formular, das du in einer Stunde ausfüllst. Es ist ein Prozess, der Monate dauern kann. Hier ist der Ablauf:

- Denkmalpflegerischen Sachverständigen beauftragen. Das ist kein gewöhnlicher Architekt. Es muss jemand sein, der nach DIN 5008 zertifiziert ist und Erfahrung mit Denkmalschutz hat. Der erstellt eine detaillierte Zustandsanalyse der Fassade - mit Fotos, Feuchtemessungen und Materialanalysen.

- Drei Alternativen vorlegen. Nach DIN SPEC 18599-10 musst du mindestens drei verschiedene Sanierungsmöglichkeiten für jede geplante Maßnahme darlegen. Das heißt: Nicht nur „Innendämmung mit Kalziumsilikat“, sondern auch „Lehmputz mit Zellulose“ und „Dämmung mit aerogelhaltigem Putz“. Die Behörde will sehen, dass du alle Optionen geprüft hast.

- Farbuntersuchung durchführen. Wenn du die Fassade neu streichen willst, musst du die historischen Farbschichten analysieren. Dazu werden Proben entnommen und im Labor untersucht. Die neue Farbe muss den Originalton exakt nachahmen - sonst wird die Genehmigung abgelehnt.

- Antrag einreichen. In 14 der 16 Bundesländer kannst du das jetzt online tun. In Bayern oder Berlin dauert die Bearbeitung im Durchschnitt 4,2 Monate. Komplexe Fälle - etwa bei Ensembleschutz - können bis zu neun Monate brauchen.

Ein wichtiger Tipp: Sprich früh mit der Behörde. Viele Eigentümer warten, bis sie alles geplant haben - dann kommt der Schock: Die Idee ist nicht erlaubt. Besser: Gehe mit deinem Sachverständigen zu einem Vorgespräch. Frag: „Was ist machbar? Was ist unmöglich?“ Die Behörden haben heute oft mehr Verständnis als früher - aber nur, wenn du sie von Anfang an einbeziehst.

Was passiert, wenn du etwas nicht genehmigtes machst?

Es gibt immer noch Leute, die glauben: „Ich mache es einfach, und keiner merkt es.“ Das ist ein riesiges Risiko. Die Behörden kontrollieren regelmäßig - mit Luftbildern, mit Spaziergängern, mit Nachbarn, die melden. Wenn du eine Außenwanddämmung anbringst, bekommst du eine Anordnung zum Rückbau. Und das ist teuer: Du musst die Dämmung abmachen, die Fassade wiederherstellen und einen Strafzettel bezahlen - bis zu 500.000 Euro. In Baden-Württemberg wurde 2022 ein Eigentümer verurteilt, der 12 Quadratmeter Fassade mit Kunststoffputz verkleidet hatte. Er musste 85.000 Euro Strafe zahlen und die gesamte Fassade neu restaurieren - für insgesamt 120.000 Euro Kosten.

Und es gibt noch eine Nebenwirkung: Wenn du nicht genehmigt sanierst, verlierst du auch die Förderung. Die KfW prüft vor der Auszahlung, ob alle Genehmigungen vorliegen. Keine Genehmigung - kein Geld. Also: Nicht sparen, wo es teuer wird. Investiere in die richtige Planung.

Was ist mit Fenstern?

Fenster sind das größte Streitthema. Die alten Holzfenster sind undicht, kalt, und lassen viel Wärme verloren gehen. Aber sie sind Teil des Denkmals. Die Behörden lehnen oft den Austausch gegen moderne Doppel- oder Dreifachverglasung ab - zu Recht, denn das verändert die Optik dramatisch. Die Lösung: Spezielles historisches Isolierglas.

Es gibt heute Glas, das 16 Millimeter dick ist und eine Isolierwirkung hat, die fast an moderne Fenster heranreicht. Es ist dicker als normales Glas, aber die Rahmen bleiben original. Die Scheiben werden in die alten Kastenfenster eingesetzt - ohne die Form zu verändern. Die Behörden akzeptieren das - wenn du es richtig machst. Die Userin „Denkmalbesitzerin“ aus dem Forum Altbauwohnen.de hat drei Anträge abgelehnt bekommen - erst beim vierten Mal mit dem speziellen Glas hat sie genehmigt bekommen. Es dauerte 14 Monate. Aber es hat funktioniert.

Alternativ: Du kannst die alten Fenster mit Dichtungen und innenliegenden Flügeln nachrüsten - das ist günstiger und oft schneller genehmigt. Die Wärmedämmung ist nicht so hoch wie bei neuen Fenstern, aber besser als nichts.

Die Zukunft: Innovationen im Denkmalschutz

Die Technik macht Fortschritte. Seit 2023 gibt es Pilotprojekte mit aerogelbasierten Dämmstoffen - Materialien mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ = 0,013 W/(m·K). Das ist fast zehnmal besser als herkömmliche Dämmung. Und sie brauchen nur 2 bis 3 Zentimeter Dicke. Das ist ideal für denkmalgeschützte Gebäude. Noch sind sie teuer - aber die Preise fallen. In Dresden und Potsdam werden sie bereits in historischen Gebäuden eingesetzt.

Die KfW hat ihr Förderprogramm 432 2023 auf 40 Prozent erhöht. Das BAFA unterstützt jetzt auch die Beratung mit 80 Prozent. Und die Behörden lernen dazu: Sie akzeptieren Innendämmung bei Fachwerkhäusern, die früher strikt abgelehnt wurde. Die Digitalisierung hilft: Online-Anträge, digitale Fotos, thermografische Aufnahmen - alles macht die Planung transparenter.

Dennoch bleibt eine große Herausforderung: Der Sanierungsstau. Die Bertelsmann-Stiftung prognostiziert bis 2035 einen Rückstand von 15 Milliarden Euro an notwendigen Sanierungen. Die Fördermittel reichen nicht. Die Kosten steigen. Die Fachkräfte sind knapp. Nur 1.247 Handwerksbetriebe in Deutschland sind zertifiziert für Denkmalschutz - das ist zu wenig.

Du bist nicht allein. Aber du musst gut vorbereitet sein. Wenn du dich an die Regeln hältst, die richtigen Partner suchst und die Förderung nutzt, kannst du dein Denkmal modernisieren - ohne es zu zerstören. Es ist kein einfacher Weg. Aber er ist möglich.

Endlich mal ein kluger Beitrag, der nicht nur klagt, sondern Lösungen zeigt. Innendämmung mit Kalziumsilikat ist wirklich der einzige sinnvolle Weg. Ich hab’s bei meinem Haus aus 1902 gemacht – und die Heizkosten sind um 35% runter. Kein Schimmel, keine Risse. Einfach nur gut gemacht.

Hör mal, ich hab’ das alles schon mal erlebt – ich bin in einer Villa in Berner Altstadt aufgewachsen, wo die Behörden einem sogar die Farbe der Türmchen verboten haben, weil sie 1917 nicht exakt dem Farbton der damaligen Farbprobe entsprach. Ich hab’ mal einen ganzen Winter damit verbracht, 17 verschiedene Grautöne zu messen, nur damit die Frau vom Denkmalamt sagt: „Nein, das ist zu blau.“ Ich hab’ dann einfach die Tür mit einem alten Laken zugedeckt und gesagt, das sei eine „künstlerische Intervention“. Die haben mich nicht verstanden. Aber sie haben mich auch nicht bestraft. Manchmal ist das die einzige Lösung: Versteckte Rebellion.

40% Förderung? 😏 Und wer bezahlt die 8 Monate Wartezeit, während die Heizung kaputt ist? Die KfW will dein Geld, die Behörde will dein Haus, der Handwerker will dein Geld – und du? Du bekommst eine 2cm dicke Wand und eine Rechnung, die dein Nachbar als „Vermögensumverteilung“ bezeichnet. Wer hat eigentlich beschlossen, dass alte Steine wichtiger sind als warme Füße? 🤔

das ist ja vollkommen bescheuert. warum sollen wir unsere häuser ruinieren nur weil irgendwelche bürokraten denken, dass ein 100 jahre alter putz wichtiger ist als energie? in irland würden sie das nicht machen. wir haben keine zeit für so was. die regierung sollte endlich mal was tun, nicht nur papierkram.

Wichtig: Kalziumsilikatplatten müssen mit einem kapillaraktiven Lehmputz verarbeitet werden – sonst entsteht eine Diffusionsbarriere. Die Wärmeleitfähigkeit von λ=0,055 W/(m·K) ist optimal, aber nur bei einer Mindestdicke von 60 mm und einer Luftfeuchtigkeit unter 65% im Raum. Zellulose-Dämmung ist nur bei trockenen Mauern zulässig – bei kapillar aufsteigender Feuchte riskierst du Schimmelbildung in der Altwand. Und: Keine Dispersionsfarben – nur silikatbasierte Anstriche mit Kieselsäuregehalt >20%!

die kfw ist eine lüge. die behörden sind korrupt. ich hab’ meinen antrag 2021 eingereicht – und dann kam die e-mail: „sie müssen zuerst einen künstlerischen gutachter beauftragen, der die emotionale wertigkeit ihrer fenster bewertet“. das ist kein denkmalschutz, das ist ein kulturreligiöser kult. die regierung will uns arm machen, damit sie uns kontrollieren können. ich hab’ einfach die fenster getauscht – und jetzt wohn ich in einem warmen haus. wer will, kann mich anzeigen. ich hab’ keine angst.

Es ist nicht die Frage, ob man sanieren darf. Es ist die Frage, ob man das Recht hat, die historische Identität eines Gebäudes zu verändern. Jede Dämmung, jede Farbe, jedes Fenster ist ein Akt der Zerstörung. Der Denkmalschutz ist kein Hindernis – er ist eine moralische Verpflichtung. Wer ein Haus bewahrt, bewahrt nicht nur Stein und Putz – er bewahrt Erinnerung. Und Erinnerung ist das einzige, was uns vor dem Vergessen bewahrt.

Ich hab’ letztes Jahr meine 1920er-Wohnung saniert – mit Innendämmung und Lehmputz. War stressig, aber es hat sich gelohnt. Die alte Wand atmet noch, und ich hab’ keine kalten Ecken mehr. Die Behörde war super nett, als ich mit Fotos und Messwerten kam. Es geht. Man muss nur geduldig sein.

Ich hab’ vor drei Jahren mit demselben Haus angefangen – und jetzt, nachdem ich die Fenster mit Isolierglas nachgerüstet hab’, ist es wirklich wärmer. Kein Drama, kein Stress. Einfach: richtiges Material, richtige Leute, richtige Geduld. Und ja, es kostet mehr – aber du hast danach ein Haus, das dich liebt.

Was ist eigentlich ein Denkmal? Ist es der Stein? Der Putz? Der Ton der Farbe? Oder ist es die Erinnerung an die Menschen, die darin lebten – die Kinder, die in den Fluren spielten, die Frauen, die an den Fenstern Wäsche aufhängten? Wenn wir das Gebäude nur als Objekt bewahren, verlieren wir den Sinn. Aber wenn wir es als Ort der Erinnerung leben, dann wird Sanierung zur Poesie. Und Poesie lässt sich nicht mit U-Werten messen.

Also, ich hab’ mir neulich ne Fassade mit Styropor verkleidet – und dann hab’ ich ein paar Blumenkübel davor gestellt. Jetzt sieht’s aus wie ein „künstlerischer Gartentempel“. Die Behörde hat mir geschrieben: „Wir prüfen Ihre künstlerische Intention.“ Ich hab’ geantwortet: „Ich bin ein postmodernes Denkmal.“ Sie haben nichts mehr gesagt. Ich hab’ 12.000 Euro gespart und einen Instagram-Account mit 8.000 Followern. Wer gewinnt? Ich. Und die Fassade? Die ist jetzt ein meme. 🌿✨