Wenn Sie eine Immobilie kaufen oder finanzieren, hören Sie bald vom Beleihungswert. Doch was ist das eigentlich? Und warum spielt es eine so große Rolle, wenn es um Ihre Kreditwürdigkeit geht? Viele Kreditnehmer sind überrascht, wenn sie feststellen: Der Betrag, den die Bank ihnen leihen will, ist deutlich niedriger als der Kaufpreis. Der Grund? Der Beleihungswert ist kein Marktwert. Er ist eine Sicherheitsrechnung. Und er entscheidet, wie viel Geld die Bank wirklich auszahlen wird.

Was ist der Beleihungswert - und warum existiert er?

Der Beleihungswert ist der Wert, den eine Immobilie im Falle einer Zwangsversteigerung oder eines schnellen Verkaufs erzielen würde - unter realistischen, konservativen Annahmen. Er ist nicht der Preis, den Sie bezahlen, wenn Sie die Wohnung kaufen. Er ist nicht einmal der Preis, den ein Käufer heute auf dem Markt zahlen würde. Er ist der Wert, den die Bank als Sicherheit ansehen kann - über die gesamte Laufzeit des Kredits, also oft 15, 20 oder sogar 30 Jahre.

Diese Berechnung ist gesetzlich geregelt. Die Grundlage ist das Pfandbriefgesetz (PfandBG) und die Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV). Beide Vorschriften stellen sicher, dass nur unabhängige Gutachter den Wert festlegen - nicht die Bank, nicht der Verkäufer, nicht der Makler. Das ist wichtig. Denn die Bank muss sicher sein: Selbst wenn der Markt einbricht, selbst wenn die Nachfrage sinkt, selbst wenn die Zinsen steigen - sie kann ihr Geld zurückbekommen.

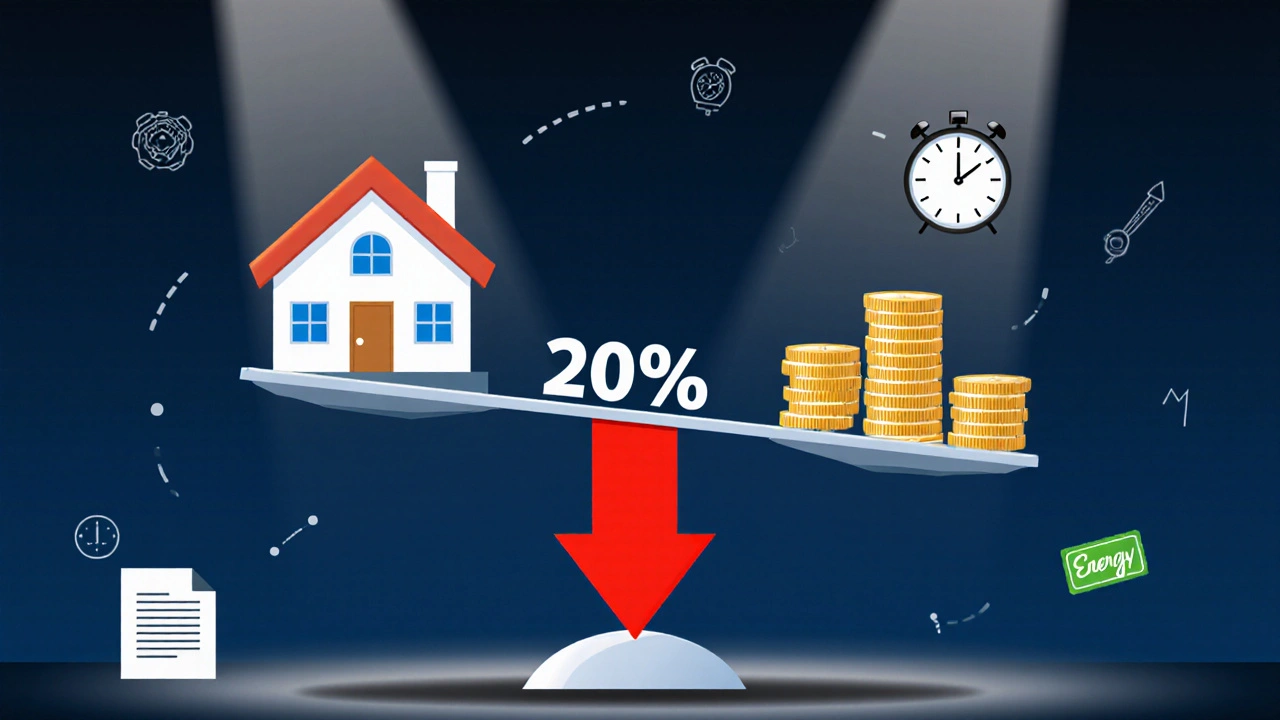

Der Beleihungswert liegt deshalb immer unter dem Verkehrswert. Typisch sind Abschläge von 10 bis 30 Prozent. Das ist kein Fehler. Das ist Absicht. Es ist ein Sicherheitspuffer. Und dieser Puffer ist der Grund, warum deutsche Banken während der Finanzkrise 2008 so gut durchkamen. Andere Länder hatten keine solchen Regeln. Deutschland hatte den Beleihungswert. Und das hat viele Banken vor großen Verlusten bewahrt.

Wie wird der Beleihungswert berechnet?

Ein Gutachter nutzt drei Methoden, um den Wert zu ermitteln: das Sachwertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Vergleichswertverfahren. Welche Methode er wählt, hängt von der Immobilie ab.

- Sachwertverfahren: Wird bei Einfamilienhäusern oder Neubauten verwendet. Hier wird der Wert des Grundstücks plus die Kosten für den Bau abzüglich Abschreibung für Alter und Verschleiß berechnet.

- Ertragswertverfahren: Für vermietete Objekte. Hier wird der erwartete Mieteinnahmen über die gesamte Nutzungsdauer diskontiert - also auf den heutigen Wert heruntergerechnet. Auch hier wird konservativ gerechnet: Hohe Mieten, die nur kurzfristig möglich sind, zählen nicht.

- Vergleichswertverfahren: Hier schaut der Gutachter auf ähnliche Immobilien in der Umgebung, die kürzlich verkauft wurden. Aber er ignoriert spektakuläre Verkaufspreise - nur realistische, nicht überzogene Angebote zählen.

Was nicht zählt? Spekulation. Ein neuer U-Bahn-Anschluss, der in fünf Jahren kommt? Wird nicht berücksichtigt. Eine Renovierung, die noch geplant ist? Wird nicht angerechnet. Eine Wohnung mit Solaranlage? Nur, wenn sie bereits installiert ist und funktioniert. Der Beleihungswert blickt nach vorn - aber nur mit Augen, die realistisch sind.

Warum ist der Beleihungswert niedriger als der Kaufpreis?

Das ist der Punkt, der viele Kreditnehmer verärgert. Sie zahlen 400.000 Euro für ein Haus. Die Bank sagt: Der Beleihungswert liegt bei 310.000 Euro. Das bedeutet: Sie können höchstens 80 Prozent davon finanzieren - also 248.000 Euro. Sie brauchen also 152.000 Euro Eigenkapital - statt der geplanten 100.000.

Warum? Weil der Markt schwanken kann. Was, wenn die Nachfrage in der Region in zwei Jahren sinkt? Was, wenn die Zinsen steigen und Mieter ausziehen? Was, wenn die Immobilie schwerer zu verkaufen ist als gedacht? Der Beleihungswert schützt die Bank - und damit auch das Finanzsystem - vor solchen Szenarien.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Nutzer auf ImmobilienScout24 schrieb 2023, dass sein Beleihungswert 22 % unter dem Kaufpreis lag. Plötzlich brauchte er 50.000 Euro mehr Eigenkapital. Er war wütend. Aber er war nicht der Einzige. Tausende Kreditnehmer erleben das gleiche. Es ist nicht unfair. Es ist systematisch. Und es ist gesetzlich vorgeschrieben.

Wie hoch ist die Beleihungsgrenze?

Nicht nur der Beleihungswert ist niedriger als der Marktwert - auch die Bank gibt nicht den vollen Beleihungswert als Kredit aus. Sie setzt eine weitere Grenze: die Beleihungsgrenze. Diese liegt meist bei 60 bis 80 Prozent des Beleihungswerts.

Das bedeutet: Wenn Ihr Beleihungswert 310.000 Euro beträgt, kann die Bank Ihnen höchstens 248.000 Euro leihen (bei 80 %). Die restlichen 62.000 Euro sind Ihr Eigenkapital. Und das ist noch nicht alles. Die Bank will auch noch eine Pufferzone. Sie will sicher sein, dass Sie auch bei einem weiteren Wertverlust die Raten zahlen können. Deshalb verlangt sie oft mehr Eigenkapital als die gesetzliche Mindestgrenze.

Bei vermieteten Objekten ist die Grenze oft niedriger - manchmal nur 60 Prozent. Warum? Weil Mieter ausziehen können. Weil die Miete sinken kann. Weil die Instandhaltungskosten steigen. Die Bank ist vorsichtig. Und das ist gut so.

Wie lange dauert ein Beleihungswertgutachten?

Der Prozess ist nicht schnell. Nachdem Sie einen Kreditantrag gestellt haben, beauftragt die Bank einen unabhängigen Gutachter. Dieser kommt vor Ort, macht Fotos, prüft die Unterlagen, vergleicht mit anderen Objekten - und erstellt ein detailliertes Gutachten.

Die offizielle Bearbeitungszeit liegt bei 10 bis 20 Werktagen. In der Realität? Oft 4 bis 6 Wochen. Warum? Weil es zu wenig Gutachter gibt. Weil viele Büros überlastet sind. Weil die Nachfrage steigt - und die Kapazitäten nicht mitkommen.

Ein Nutzer auf Finanztest.de berichtete, dass er nach sechs Wochen immer noch kein Gutachten hatte - und sein Kaufvertrag fast platzt wäre. Das ist kein Einzelfall. Deshalb: Planen Sie frühzeitig. Beauftragen Sie das Gutachten, sobald Sie den Kaufvertrag unterzeichnet haben. Warten Sie nicht, bis die Bank es verlangt.

Kosten: Was kostet ein Beleihungswertgutachten?

Die Kosten liegen zwischen 400 und 1.200 Euro - je nach Immobilientyp, Größe und Lage. Ein Einfamilienhaus kostet typischerweise 600 bis 800 Euro. Eine Wohnung in einer Großstadt kann teurer sein. Ein Gewerbeobjekt mit Mietverträgen noch mehr.

Die Kosten sind in den letzten fünf Jahren um 18 Prozent gestiegen. Von 500 auf durchschnittlich 590 Euro. Das liegt an steigenden Löhnen, mehr Bürokratie und höheren Anforderungen an die Qualität. Aber es gibt einen Trick: Sie dürfen ein eigenes Gutachten einreichen. Der Bundesgerichtshof hat 2022 entschieden: Die Bank muss es prüfen - und akzeptieren, wenn es den Anforderungen entspricht.

Das bedeutet: Sie können selbst einen Gutachter beauftragen - und zwar einen, der schneller arbeitet oder günstiger ist. Vergleichen Sie Angebote. Nutzen Sie Bewertungen auf Trustpilot. Ein Gutachter in Lübeck hat zum Beispiel 4,7 von 5 Sternen mit 87 Bewertungen. Ein anderer in Berlin hat nur 3,1. Die Unterschiede sind real. Und sie kosten Geld - und Zeit.

Was ändert sich 2025?

Die Regeln verändern sich. Seit 2023 testet die Deutsche Hypothekenbank ein KI-System, das die Bewertung beschleunigt - um bis zu 30 Prozent. Die Bundesregierung plant eine Novellierung der BelWertV, die energetische Sanierungen stärker berücksichtigt. Ein Haus mit Photovoltaik und Wärmepumpe könnte künftig einen höheren Beleihungswert bekommen.

Prof. Dr. Tobias Just von der EBS Universität sagt: Bis 2025 wird es eine stärkere Differenzierung geben. Energieeffiziente Gebäude werden belohnt. Alte, schlecht gedämmte Häuser werden weiter abgewertet. Das ist logisch. Und es ist notwendig. Denn die Zukunft der Immobilien ist grün.

Auch auf europäischer Ebene wird diskutiert. Die EU arbeitet an harmonisierten Bewertungsstandards - voraussichtlich ab 2026. Das könnte bedeuten: Deutsche Regeln werden nicht verschwinden, aber sie werden mit anderen Ländern abgestimmt. Österreich und die Schweiz haben ähnliche Systeme - aber weniger strikt. Deutschland bleibt der strenge Standard.

Was können Sie tun - und was nicht?

Sie können nicht verhindern, dass der Beleihungswert niedriger ist als der Kaufpreis. Das ist gesetzlich festgelegt. Aber Sie können:

- Frühzeitig handeln: Beauftragen Sie das Gutachten, sobald Sie den Kaufvertrag unterschrieben haben.

- Vergleichen Sie Gutachter: Nutzen Sie Bewertungen, fragen Sie nach Referenzen, prüfen Sie die Lieferzeiten.

- Prüfen Sie das Gutachten: Ist der Vergleichswert realistisch? Wurde die Sanierung berücksichtigt? Gibt es Rechenfehler? Wenn ja - beanstanden Sie es.

- Setzen Sie auf Eigenkapital: Je mehr Sie selbst einbringen, desto weniger hängen Sie vom Beleihungswert ab.

Was Sie nicht können: Den Beleihungswert durch emotionale Argumente beeinflussen. „Ich liebe dieses Haus.“ „Meine Kinder sollen hier groß werden.“ „Ich habe 10.000 Euro in die Renovierung investiert.“ Das zählt nicht. Der Beleihungswert ist eine Rechnung. Nicht ein Gefühl.

Fazit: Ein System, das funktioniert - auch wenn es hart ist

Der Beleihungswert ist kein Feind. Er ist ein Schutz. Für die Bank. Für das Finanzsystem. Und langfristig auch für Sie. Denn wenn das System kippt - wenn Banken zu viel leihen - dann bricht der Markt ein. Dann verlieren nicht nur Banken Geld. Dann verlieren auch Kreditnehmer ihre Immobilie.

Das deutsche System ist hart. Es ist komplex. Es ist manchmal frustrierend. Aber es ist stabil. Und das ist der Grund, warum Deutschland einer der sichersten Märkte für Immobilienkredite in Europa bleibt. Sie müssen nicht lieben, was der Beleihungswert tut. Aber Sie müssen verstehen, warum er existiert. Und wie Sie damit umgehen.

Ist der Beleihungswert dasselbe wie der Verkehrswert?

Nein. Der Verkehrswert ist der aktuelle Marktpreis - also was jemand heute für die Immobilie zahlen würde. Der Beleihungswert ist konservativer. Er berücksichtigt mögliche Wertverluste über die Kreditlaufzeit und liegt daher typischerweise 10 bis 30 Prozent unter dem Verkehrswert.

Kann ich ein eigenes Gutachten einreichen?

Ja. Der Bundesgerichtshof hat 2022 entschieden, dass die Bank ein von Ihnen beauftragtes Gutachten prüfen und akzeptieren muss, wenn es den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Das ist ein wichtiges Recht für Kreditnehmer.

Wie lange dauert ein Beleihungswertgutachten?

Offiziell 10 bis 20 Werktagen. In der Praxis oft 4 bis 6 Wochen, weil viele Gutachterbüros überlastet sind. Planen Sie deshalb frühzeitig - besonders wenn ein Kaufvertrag mit Fristen verbunden ist.

Warum ist der Beleihungswert so wichtig für Banken?

Er ist die Sicherheitsbasis für Kredite. Er zeigt, wie viel Geld die Bank im Falle einer Zwangsversteigerung realisieren könnte - über die gesamte Laufzeit des Kredits. Dadurch kann sie Risiken besser einschätzen und vermeiden, dass sie zu viel Geld verleiht.

Kann ich den Beleihungswert erhöhen?

Indirekt ja. Wenn Sie energetische Sanierungen durchgeführt haben - wie eine neue Heizung oder Dämmung - können Sie das im Gutachten nachweisen. Ab 2025 wird das in der BelWertV stärker berücksichtigt. Auch ein zweites Gutachten von einem anderen Sachverständigen kann zu einem höheren Wert führen - wie mehrere Nutzer berichten.

Ich hab letztes Jahr genau das erlebt: Kaufpreis 420k, Beleihungswert 310k. Plötzlich brauchte ich 110k mehr Eigenkapital als geplant. War total frustrierend, aber jetzt versteh ich’s. Die Bank will nicht, dass wir alle pleitegehen, wenn der Markt kippt. Einfach realistisch denken, Leute.

Was für ein primitives System. In Wien zahlt man den vollen Marktwert als Sicherheit, und trotzdem gibt es keine Bankenkrise. Deutschland hängt sich an archaische Regeln fest und nennt das 'Sicherheit'. Schade um die Zeit.

Ich find’s krass, wie viele Leute den Beleihungswert als persönliche Abfuhr sehen. Aber es ist doch logisch: Wenn du ein Haus kaufst, willst du ja nicht, dass die Bank pleitegeht, wenn du nicht mehr zahlen kannst. Der Puffer schützt dich auch! Ich hab vor 3 Jahren mein Haus mit 25% Eigenkapital gekauft – und seitdem schlafe ich ruhiger. 😊

Der Teil mit den KI-Bewertungen ab 2025 ist der Knaller. Endlich! Ich hab letztes Jahr ein Gutachten bekommen, das 42 Tage gedauert hat. Der Gutachter hat sogar die Farbe der Küchenfronten notiert – aber nicht, dass die Heizung aus dem Jahr 1987 ist. KI könnte das in 3 Tagen machen, mit besseren Daten. Hoffentlich wird’s nicht nur für Luxusimmobilien.

Wir reden hier nicht über Zahlen, wir reden über Angst. Die Bank hat Angst, der Staat hat Angst, der Bürger hat Angst. Und deshalb bauen wir ein System, das jeden Cent kontrolliert – aber keine Menschlichkeit zulässt. Ein Haus ist kein Kreditrisiko. Es ist ein Zuhause. Und wenn wir es nur als Sicherheit sehen, dann verlieren wir etwas Wichtiges. Was bleibt, wenn alles berechnet ist? Ein leerer Raum.

Die Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV) ist gemäß § 4 Abs. 1 PfandBG verbindlich und dient der Sicherstellung der Bonität von Hypotheken. Eine Abweichung von den anerkannten Bewertungsverfahren gemäß § 12 BelWertV ist rechtlich nicht zulässig. Jeder Versuch, den Beleihungswert durch emotionale Argumente zu beeinflussen, ist unzulässig und rechtlich irrelevant.

Als Mutter von zwei Kindern weiß ich: Manchmal muss man hart sein, um sanft zu bleiben. Der Beleihungswert ist so etwas wie ein Schutzschild – nicht für die Bank, sondern für uns. Wenn der Markt einbricht, will ich nicht, dass meine Familie auf der Straße steht. Ich hab extra 20% mehr Eigenkapital eingebracht – und bin dankbar, dass ich das konnte. Vielleicht ist es nicht fair, aber es ist verantwortungsvoll.

Das ganze Gedöns ist ein klassisches Beispiel für regulatorische Überoptimierung. Die Sachwertmethode ignoriert vollständig die Urbanisierungstrends, das Ertragswertverfahren unterbewertet Mietsteigerungen bei Mietpreisbremse-Ausnahmen, und das Vergleichswertverfahren ist in ländlichen Gebieten schlichtweg nutzlos. Die Gutachter sind überfordert, weil die Vorschriften inkonsistent sind. Kein Wunder, dass die Bearbeitungszeit bei 6 Wochen liegt. Das ist kein System – das ist ein organisierter Chaos-Modus.

Ich hab mein Gutachten selbst beauftragt. Hat 3 Wochen gedauert, war 200 Euro günstiger. Die Bank hat es akzeptiert. Einfach machen.

Hey, du bist nicht allein! 😊 Ich hab vor 2 Jahren auch gedacht, ich bin betrogen – bis ich rausgefunden hab, dass das System eigentlich für uns da ist. Hab jetzt ein Einfamilienhaus mit PV und Wärmepumpe – und mein nächstes Gutachten wird 15% höher ausfallen. 2025 kommt die Wende! Bleib dran, du schaffst das! 💪

Ich hab das Gutachten für meine Wohnung selbst gemacht. Ich hab die Preise von 5 ähnlichen Wohnungen in der Straße rausgesucht, hab die Altersabschreibung gerechnet und das alles in ein Word-Dokument gepackt. Die Bank hat es nicht akzeptiert, aber sie haben es gelesen und gesagt, es sei 'interessant'. Ich hab dann einen richtigen Gutachter genommen – aber ich wusste jetzt, was ich verlangen kann.

Wer nicht weiß, dass der Beleihungswert nicht der Verkehrswert ist, sollte nicht in Immobilien investieren. Das ist Grundwissen. Wer das nicht checkt, hat keine Ahnung von Finanzen. Und wer dann noch sagt 'das ist unfair', zeigt nur, dass er sich nicht informiert hat. Schande.

In Norwegen haben wir ein ähnliches System, aber mit einem wichtigen Unterschied: Die staatliche Immobilienbewertungsbehörde führt jährliche regionale Marktanalysen durch und passt die Abschlagsraten dynamisch an. Deutschland hingegen verharrt in starren Prozentzahlen, die seit 2010 nicht mehr aktualisiert wurden. Dieser starrer Formalismus gefährdet langfristig die Liquidität des Marktes, besonders in Regionen mit starkem Bevölkerungsrückgang. Eine reformierte, datenbasierte, regionale Anpassung wäre notwendig, um das System zukunftsfähig zu machen – nicht nur durch KI, sondern durch institutionelle Transparenz.

Ich hab mich total aufgeregt, bis ich mit meinem Freund gesprochen hab der in der Bank arbeitet. Der hat gesagt: Das ist nicht gegen dich, das ist für uns alle. Und dann hab ich mir gedacht: Okay, wenn das heißt, dass ich nicht in eine Immobilie investiere, die ich nicht bezahlen kann, dann ist das ja eigentlich gut. Danke für den Text, hat mir geholfen.